Die Variante von Cusco (Poroy) nach Aguas Calientes mit dem Zug (ca. 4 Stunden), dann die Inka- stadt besuchen und abends wieder zurück nach Cusco schien uns zu stressig. Mit einer Übernachtung in Aguas Calientes dürfte diese Variante angenehmer sein. Aber sie hat einen stolzen Preis.

Eine weitere Möglichkeit wäre mit dem eigenen Fahrzeug von Cusco nach Ollantaytambo, von dort über den 4300 m hohen Abra Malaga nach Santa Teresa zu fahren. Von dort müssten wir aber 12 km am Rio Urubamba entlang wandern um über Aguas Calientes nach Machu Picchu zu gelangen. Würde bedeuten, nach dem Besuch der Inkastadt abends wieder 12 km zurückwandern oder in Aguas Calientes im Hotel übernachten. Diese Variante würde sehr preisgünstig ausfallen, sofern die Strecke nach Santa Teresa einigermassen fahrbar ist.

Die Route von Cusco über Santa Teresa könnte man auch mit einer 6-stündigen Busfahrt bewältigen. Dann die 12 km Wanderung nach Aguas Calientes unter die Füsse nehmen und dort übernachten. Am anderen Tag Machu Picchu besuchen und abends mit dem Zug nach Cusco zurückfahren.

Die Route von Cusco über Santa Teresa könnte man auch mit einer 6-stündigen Busfahrt bewältigen. Dann die 12 km Wanderung nach Aguas Calientes unter die Füsse nehmen und dort übernachten. Am anderen Tag Machu Picchu besuchen und abends mit dem Zug nach Cusco zurückfahren.

Ja, viele Wege führen nach Machu Picchu. Wer diese Stadt besuchen will, sollte eine gute Planung machen und auf die Wetterprognosen einen Blick werfen. Selbst in der Nebensaison sind die 2500 Eintritt-Tickets pro Tag und die Bahn- billette schnell weg. Die Eintrittskarten für die Inkastadt kann man nur in Cusco, in Aguas Calientes oder im Internet kaufen. Unser Ticket-Kauf übers Internet funktionierte aber auch mit Hilfe des Hotelpersonals in Ollantaytambo nicht. Bevor man nur einen antiken Stein in Machu Picchu zu Gesicht bekommt, muss man sich mit der Routenwahl auseinandersetzen, will man nicht Alles einem seriösen oder unseriösen Touranbieter überlassen und entsprechend hohe Preise bezahlen. Unsere Routenwahl haben wir von anderen Panameri- cana - Reisenden übernommen.

Die Wetterprognosen für den 31. Dezember 2012 zeigten viel Son- nenschein und wenig Regen. So machten wir uns auf den Weg von Cusco nach Ollantaytambo mit unserem Camper. Den ersten Zwischenhalt legen wir bei der Ruinenstadt Sacsaywamán oberhalb Cusco ein. Man vermutet, dass die grosse Festungsanlage unter der Regierung des Inkas Pachacutec gebaut wurde. Bei den Bauar- beiten, die mehr als 50 Jahre dauerten, wurden über 20'000 Arbeiter beschäftigt. Der grösste Stein ist 8.5 m hoch und dürfte 361 Tonnen wiegen. Wir bestaunen die gigantischen, tonnenschweren und pass- genauen Steine, welche sich fugenlos in die Mauern einfügen. Die drei terrassenförmig übereinander gebauten Mauern, angeordnet in 22 Zickzacke, wurden so konstruiert, dass jeder Feind schnell gefasst werden konnte.

Die Wetterprognosen für den 31. Dezember 2012 zeigten viel Son- nenschein und wenig Regen. So machten wir uns auf den Weg von Cusco nach Ollantaytambo mit unserem Camper. Den ersten Zwischenhalt legen wir bei der Ruinenstadt Sacsaywamán oberhalb Cusco ein. Man vermutet, dass die grosse Festungsanlage unter der Regierung des Inkas Pachacutec gebaut wurde. Bei den Bauar- beiten, die mehr als 50 Jahre dauerten, wurden über 20'000 Arbeiter beschäftigt. Der grösste Stein ist 8.5 m hoch und dürfte 361 Tonnen wiegen. Wir bestaunen die gigantischen, tonnenschweren und pass- genauen Steine, welche sich fugenlos in die Mauern einfügen. Die drei terrassenförmig übereinander gebauten Mauern, angeordnet in 22 Zickzacke, wurden so konstruiert, dass jeder Feind schnell gefasst werden konnte.

Die Festung wurde aus den grössten Steinen gebaut. Nach der Ankunft des Eroberers Pizarro im Jahre 1533 in Cusco blieb die Festung Sacsaywamán noch drei Jahre intakt. Im Jahre 1536 brach der Aufstand unter der Führung von Mancos Inca aus. Seine Truppen nahmen die Festung ein und nutzten sie als militärische Basis. Nach der Niederlage Mancos Incas zerstörten die Spanier Türme und Festungsbauten. Heute können wir nur noch etwa 20% der origi- nalen Bauwerke bewundern. Jahrhunderte hindurch, bis zum Jahre 1930, war Sacsaywamán ein Ort von vorgefertigten Steinen für neue Bauten in Cusco. 1999 entdeckte man 16 vollständig erhaltene Inkagräber mit wertvollen Grabbeigaben.

Die Festung wurde aus den grössten Steinen gebaut. Nach der Ankunft des Eroberers Pizarro im Jahre 1533 in Cusco blieb die Festung Sacsaywamán noch drei Jahre intakt. Im Jahre 1536 brach der Aufstand unter der Führung von Mancos Inca aus. Seine Truppen nahmen die Festung ein und nutzten sie als militärische Basis. Nach der Niederlage Mancos Incas zerstörten die Spanier Türme und Festungsbauten. Heute können wir nur noch etwa 20% der origi- nalen Bauwerke bewundern. Jahrhunderte hindurch, bis zum Jahre 1930, war Sacsaywamán ein Ort von vorgefertigten Steinen für neue Bauten in Cusco. 1999 entdeckte man 16 vollständig erhaltene Inkagräber mit wertvollen Grabbeigaben.

Auf dem Weg nach Ollantaytambo fahren wir durch ein wichtiges Ackerbauzentrum der Inka. Schöne Ackerbau-Terrassen, an den Berghängen entlang, zeugen von der Fruchtbarkeit des „Valle Sagrado de los Incas“. Im kleinen Touristenort Ollanta befinden sich die Ollantaytambo-Ruinen. Wir stellen unseren Camper bei der Tunupa-Lodge (S 13.26146 W 72.26708) ab. Nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt haben wir einen einfachen, sicheren Platz mit Baños, Strom und Internet für 30 Soles (SFR. 11.50). Wir gehen zum Bahnhof und erkundigen uns für die Zug-Tickets. Für den nächsten Tag gibt es am Abend keine Retourtickets mehr. Alles ausgebucht. So kaufen wir Zugbillette für den 31. Dezember. Ob es noch Eintritte für die Inkastadt Machu Picchu gibt, müssen wir im Internet ausfindig machen. Am Vorabend wollen wir zwei Eintrittstickets im Internet reservieren, die man auch übers Internet bezahlen muss. Trotz Hilfe vom Hotelpersonal funktionierte dieser Billettkauf nicht. Angeblich werden ausländische Kreditkarten nicht akzeptiert.

Auf dem Weg nach Ollantaytambo fahren wir durch ein wichtiges Ackerbauzentrum der Inka. Schöne Ackerbau-Terrassen, an den Berghängen entlang, zeugen von der Fruchtbarkeit des „Valle Sagrado de los Incas“. Im kleinen Touristenort Ollanta befinden sich die Ollantaytambo-Ruinen. Wir stellen unseren Camper bei der Tunupa-Lodge (S 13.26146 W 72.26708) ab. Nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt haben wir einen einfachen, sicheren Platz mit Baños, Strom und Internet für 30 Soles (SFR. 11.50). Wir gehen zum Bahnhof und erkundigen uns für die Zug-Tickets. Für den nächsten Tag gibt es am Abend keine Retourtickets mehr. Alles ausgebucht. So kaufen wir Zugbillette für den 31. Dezember. Ob es noch Eintritte für die Inkastadt Machu Picchu gibt, müssen wir im Internet ausfindig machen. Am Vorabend wollen wir zwei Eintrittstickets im Internet reservieren, die man auch übers Internet bezahlen muss. Trotz Hilfe vom Hotelpersonal funktionierte dieser Billettkauf nicht. Angeblich werden ausländische Kreditkarten nicht akzeptiert.

Kurz zusammengefasst: Weil die Bahn und die Nationalpark- Verwaltung nicht zusammenarbeiten, ist die Beschaffung der Zugs- und Eintrittstickets kompliziert. Wir sind zuversichtlich. Die Bahntickets im Format eines A4 Papiers kosten uns für die Hinfahrt (Ollanta – Aguas Calientes) 48 US$, für die Rückreise am Abend 64 US$ pro Person. Die Abfahrtszeit am Morgen ist um 06.10 Uhr, doch müssen wir um 05.40 Uhr auf dem Bahnhof sein. Bahnfahrten in Peru sind aufwändig, Name und Pass- nummer sind auf der Fahrkarte notiert. Beim Einsteigen kontrollieren zwei Personen das Ticket und die Passnummer. Wir sitzen im Peru-Rail und fahren während anderthalb Stun- den durch das Urubamba-Tal. Der Zug schaukelt uns durch einen schönen, üppigen Bergurwald entlang dem reissenden Rio Urubamba. Das Tal ist sehr eng, Fluss und Bahnlinie schlängeln sich durch die Schlucht nach Aguas Calientes. Von den steil abfallenden Berghängen verziehen sich die Nebelschwaden und geben einen Blick frei in die Wildnis. Die Bahnfahrt ist ein Erlebnis!

Kurz zusammengefasst: Weil die Bahn und die Nationalpark- Verwaltung nicht zusammenarbeiten, ist die Beschaffung der Zugs- und Eintrittstickets kompliziert. Wir sind zuversichtlich. Die Bahntickets im Format eines A4 Papiers kosten uns für die Hinfahrt (Ollanta – Aguas Calientes) 48 US$, für die Rückreise am Abend 64 US$ pro Person. Die Abfahrtszeit am Morgen ist um 06.10 Uhr, doch müssen wir um 05.40 Uhr auf dem Bahnhof sein. Bahnfahrten in Peru sind aufwändig, Name und Pass- nummer sind auf der Fahrkarte notiert. Beim Einsteigen kontrollieren zwei Personen das Ticket und die Passnummer. Wir sitzen im Peru-Rail und fahren während anderthalb Stun- den durch das Urubamba-Tal. Der Zug schaukelt uns durch einen schönen, üppigen Bergurwald entlang dem reissenden Rio Urubamba. Das Tal ist sehr eng, Fluss und Bahnlinie schlängeln sich durch die Schlucht nach Aguas Calientes. Von den steil abfallenden Berghängen verziehen sich die Nebelschwaden und geben einen Blick frei in die Wildnis. Die Bahnfahrt ist ein Erlebnis!

Noch haben wir keine Eintrittskarten für Machu Picchu, doch wir sind zuversichtlich. Um 07.45 Uhr stehen wir als erste Besucher am Ticketschalter an. Hinter uns bildet sich gleich eine lange Kolonne. Alle erhoffen sich noch ein Ticket. Wir haben Glück. Der Beamte hat es im Griff. Im Nu haben wir unsere Eintrittkarten, ein stolzer Preis. Pro Person kostet der Eintritt für die Inkastadt 142 Soles (ca. SFR 52.-) Nun kaufen wir noch 4 weitere Tickets für den 1. Januar 2013 für die Deutschen, mit denen wir Weihnachten in Cusco gefeiert haben. Sie gaben uns ihre Passkopien mit. In der Zwischenzeit sind sie auch in Ollantaytambo eingetroffen.

Noch haben wir keine Eintrittskarten für Machu Picchu, doch wir sind zuversichtlich. Um 07.45 Uhr stehen wir als erste Besucher am Ticketschalter an. Hinter uns bildet sich gleich eine lange Kolonne. Alle erhoffen sich noch ein Ticket. Wir haben Glück. Der Beamte hat es im Griff. Im Nu haben wir unsere Eintrittkarten, ein stolzer Preis. Pro Person kostet der Eintritt für die Inkastadt 142 Soles (ca. SFR 52.-) Nun kaufen wir noch 4 weitere Tickets für den 1. Januar 2013 für die Deutschen, mit denen wir Weihnachten in Cusco gefeiert haben. Sie gaben uns ihre Passkopien mit. In der Zwischenzeit sind sie auch in Ollantaytambo eingetroffen.

Noch sind wir nicht in der Inkastadt. Nun haben wir die Wahl: Shuttle-Bus oder Fussmarsch. Für den Fussmarsch von Aguas Calientes nach Machu Picchu müssten wir etwa 1½ Stunden ein- planen. Zuerst geht es 30 Minuten am Rio Urubamba entlang und nach dessen Überquerung sind noch über 2000 steile, hohe Treppenstufen zu meistern. Der Fall ist klar. Wir stehen in der Kolonne vor dem Bus Schalter und erstehen Retourfahrkarten. (Pro Person 17 US$ ca. SFR 16.-) Ein paar Minuten später sitzen wir im bequemen Reisebus, der uns über eine in den Fels gesprengte Strasse in vielen Serpentinen zum Eingang der Inkastadt bringt. Unsere Tickets werden elektronisch eingelesen und nun ist der Weg frei für den letzten kurzen Aufstieg zur geheimnisvollen Stadt.

Noch sind wir nicht in der Inkastadt. Nun haben wir die Wahl: Shuttle-Bus oder Fussmarsch. Für den Fussmarsch von Aguas Calientes nach Machu Picchu müssten wir etwa 1½ Stunden ein- planen. Zuerst geht es 30 Minuten am Rio Urubamba entlang und nach dessen Überquerung sind noch über 2000 steile, hohe Treppenstufen zu meistern. Der Fall ist klar. Wir stehen in der Kolonne vor dem Bus Schalter und erstehen Retourfahrkarten. (Pro Person 17 US$ ca. SFR 16.-) Ein paar Minuten später sitzen wir im bequemen Reisebus, der uns über eine in den Fels gesprengte Strasse in vielen Serpentinen zum Eingang der Inkastadt bringt. Unsere Tickets werden elektronisch eingelesen und nun ist der Weg frei für den letzten kurzen Aufstieg zur geheimnisvollen Stadt.

Um 9 Uhr erreichen wir den Aussichtspunkt. Nach und nach entschwinden die letzten Nebelschwaden und geben einen fantastischen Blick frei auf das gesamte Panorama. Gegen 9.30 Uhr erhellen die ersten Sonnenstrahlen die mächtige Inkastadt. Wir setzen uns und sind überwältigt! Wir lassen uns Zeit, geniessen lange den Blick auf das schönste und rätselhafteste Zeugnis der Inkazeit. Auf 2500 m liegt die lange verborgene, verlorene Stadt. Neben der hohen Qualität der architektonischen Entwicklung und der Kunst der Steinbearbeitung verdankt Machu Picchu seine Schönheit der umliegenden Landschaft. Die Stadt ist umgeben von Schluchten und Bergen zwischen den Anden und dem Regenwald des Amazonas.

Um 9 Uhr erreichen wir den Aussichtspunkt. Nach und nach entschwinden die letzten Nebelschwaden und geben einen fantastischen Blick frei auf das gesamte Panorama. Gegen 9.30 Uhr erhellen die ersten Sonnenstrahlen die mächtige Inkastadt. Wir setzen uns und sind überwältigt! Wir lassen uns Zeit, geniessen lange den Blick auf das schönste und rätselhafteste Zeugnis der Inkazeit. Auf 2500 m liegt die lange verborgene, verlorene Stadt. Neben der hohen Qualität der architektonischen Entwicklung und der Kunst der Steinbearbeitung verdankt Machu Picchu seine Schönheit der umliegenden Landschaft. Die Stadt ist umgeben von Schluchten und Bergen zwischen den Anden und dem Regenwald des Amazonas.

Am Puesto de Vigilancia, dem Aussichtspunkt, mehren sich die Besucher. Für einmal sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Im Osten leuchtet der blaue Himmel und die Sonne erwärmt die gros- sen Steine. Hinter dem Waynapicchu, ein 2700 m hoher Berggipfel, dessen Besucherzahl auf 400 pro Tag beschränkt ist, löst sich der Nebel nur zaghaft auf. Die Bergspitze liegt noch lange in grau. Bevor wir das weitläufige Stadtlabyrinth aufsuchen, machen wir einen Abstecher zur Inka-Brücke. In einer grossen Wand klebt der schmale Pfad direkt am Fels. Auf der rechten Seite geht es mehrere hundert Meter senkrecht in die Tiefe. Dort wo heute die langen Holzbalken liegen, gab es früher eine Hänge- oder Zugbrücke, die den 2. Zugang nach Machu Picchu sicherte.

Am Puesto de Vigilancia, dem Aussichtspunkt, mehren sich die Besucher. Für einmal sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Im Osten leuchtet der blaue Himmel und die Sonne erwärmt die gros- sen Steine. Hinter dem Waynapicchu, ein 2700 m hoher Berggipfel, dessen Besucherzahl auf 400 pro Tag beschränkt ist, löst sich der Nebel nur zaghaft auf. Die Bergspitze liegt noch lange in grau. Bevor wir das weitläufige Stadtlabyrinth aufsuchen, machen wir einen Abstecher zur Inka-Brücke. In einer grossen Wand klebt der schmale Pfad direkt am Fels. Auf der rechten Seite geht es mehrere hundert Meter senkrecht in die Tiefe. Dort wo heute die langen Holzbalken liegen, gab es früher eine Hänge- oder Zugbrücke, die den 2. Zugang nach Machu Picchu sicherte.

Die Stadt der Inkas bestand aus Tempeln, Palästen, Altären, Plätzen, Strassen, Bädern und Wohnstätten. Die grossen Terrassen wurden vermutlich als Anbauflächen genutzt. Die Bevölkerung konnte sich über die zahlreichen Gärten selber versorgen. In der Stadt gibt es 16 Bäder. Sie sind durch Stein gemeisselte Kanäle miteinander verbunden. Es wird vermutet, dass die Wasserver- sorgung der Stadt eine symbolische und religiöse Funktion als Kultstätte des Wassers hatte. Machu Picchu wirft viele Fragen auf. Nur wenige können mit Gewissheit beantwortet werden. Über den Sinn und Zweck dieser Stadt wurden verschiedene Theorien entwickelt. Tatsächlich existieren über sie keine Überlieferungen, beziehungsweise wissenschaftliche Aufzeichnungen, weshalb auf der Grundlage archäologischer Funde nur mehr oder weniger begründete Vermutungen angestellt werden können.

Die Stadt der Inkas bestand aus Tempeln, Palästen, Altären, Plätzen, Strassen, Bädern und Wohnstätten. Die grossen Terrassen wurden vermutlich als Anbauflächen genutzt. Die Bevölkerung konnte sich über die zahlreichen Gärten selber versorgen. In der Stadt gibt es 16 Bäder. Sie sind durch Stein gemeisselte Kanäle miteinander verbunden. Es wird vermutet, dass die Wasserver- sorgung der Stadt eine symbolische und religiöse Funktion als Kultstätte des Wassers hatte. Machu Picchu wirft viele Fragen auf. Nur wenige können mit Gewissheit beantwortet werden. Über den Sinn und Zweck dieser Stadt wurden verschiedene Theorien entwickelt. Tatsächlich existieren über sie keine Überlieferungen, beziehungsweise wissenschaftliche Aufzeichnungen, weshalb auf der Grundlage archäologischer Funde nur mehr oder weniger begründete Vermutungen angestellt werden können.

Während Stunden folgen wir dem Rundgang durch die Stadt. Vom Stadttor, Huaca Puncu, geht es zum Palastviertel, von dort zum Inticancha, ein Heiliger Platz. Intiwatana liegt auf einem pyramidenförmigen, 25 m hohen Hügel, wo auf dem höchsten Punkt ein bearbeiteter Granitblock ruht. Intiwatana ist ein Quechuawort und bedeutet „Sonnenposten, oder Ort, an dem die Sonne angebunden wird“. Über die Bedeutung gibt es nur Vermutungen. Vielleicht diente er als ritueller Bestand- teil einer von den Inkas gefeierten Zeremonie, um den Ver- bleib der Sonne zu sichern. Andere Hinweise erläutern, dass damit der Sonnenlauf, die Sternbilder und Planetenbahnen bestimmt werden konnten und nennen es auch „Sonnenobservatorium“. Eben alles nur Vermutungen.

Während Stunden folgen wir dem Rundgang durch die Stadt. Vom Stadttor, Huaca Puncu, geht es zum Palastviertel, von dort zum Inticancha, ein Heiliger Platz. Intiwatana liegt auf einem pyramidenförmigen, 25 m hohen Hügel, wo auf dem höchsten Punkt ein bearbeiteter Granitblock ruht. Intiwatana ist ein Quechuawort und bedeutet „Sonnenposten, oder Ort, an dem die Sonne angebunden wird“. Über die Bedeutung gibt es nur Vermutungen. Vielleicht diente er als ritueller Bestand- teil einer von den Inkas gefeierten Zeremonie, um den Ver- bleib der Sonne zu sichern. Andere Hinweise erläutern, dass damit der Sonnenlauf, die Sternbilder und Planetenbahnen bestimmt werden konnten und nennen es auch „Sonnenobservatorium“. Eben alles nur Vermutungen.

Grössere und kleinere Reisegruppen werden von den Guides in allen erdenklichen Sprachen durch die Inkastadt geschleust. Da und dort lauschen wir den Ausführungen. Aber auch sie haben keine fundier- ten, wissenschaftliche Angaben über die Funktion der zahlreichen Bauten und Orte. Die alte Inkastadt bewahrt immer noch die meisten seiner Geheimnisse.

Grössere und kleinere Reisegruppen werden von den Guides in allen erdenklichen Sprachen durch die Inkastadt geschleust. Da und dort lauschen wir den Ausführungen. Aber auch sie haben keine fundier- ten, wissenschaftliche Angaben über die Funktion der zahlreichen Bauten und Orte. Die alte Inkastadt bewahrt immer noch die meisten seiner Geheimnisse.

Vom Pachamama Huasi, dem heiligen Felsen, führt ein Weg zum Waynapicchu. Über viele hohe Trittstufen führt der Pfad fast senk- recht zum Gipfel. Wir beobachten die Berggänger die nach oben klettern. Auf der Spitze des Berges gibt es Konstruktionen, die von Terrassen umgeben sind.

Wir gehen durch ein grosses Labyrinth von Wohnhäusern, durch das Viertel der Intellektuellen und der Handwerker. Wir bestaunen die gut erhaltenen Gebäude der Unterstadt. Über das Gefängnis-Viertel, die Bäderanlage, der Sonnentempel und viele weitere bedeutungsvolle Bauten steigen wir noch- mals hoch zum Aussichtpunkt. Gegen 15 Uhr verlassen viele Reisegruppen die Ruinen, es beginnt zu regnen. Die Inkastadt erscheint in fahlem Grau, das grossartige Schattenspiel vom Vormittag ist weggeblasen. Die Lamas grasen noch immer auf den schönen grünen Terrassen. Wir lassen uns Zeit, nehmen Abschied von der Bergwelt, von der grossartigen Ruinenstadt und blicken ein letztes Mal in die tiefe Schlucht des Rios Urubamba.

Wir gehen durch ein grosses Labyrinth von Wohnhäusern, durch das Viertel der Intellektuellen und der Handwerker. Wir bestaunen die gut erhaltenen Gebäude der Unterstadt. Über das Gefängnis-Viertel, die Bäderanlage, der Sonnentempel und viele weitere bedeutungsvolle Bauten steigen wir noch- mals hoch zum Aussichtpunkt. Gegen 15 Uhr verlassen viele Reisegruppen die Ruinen, es beginnt zu regnen. Die Inkastadt erscheint in fahlem Grau, das grossartige Schattenspiel vom Vormittag ist weggeblasen. Die Lamas grasen noch immer auf den schönen grünen Terrassen. Wir lassen uns Zeit, nehmen Abschied von der Bergwelt, von der grossartigen Ruinenstadt und blicken ein letztes Mal in die tiefe Schlucht des Rios Urubamba.

Tief unten machen sich die langen Eisen- bahnzüge auf den Weg nach Aguas Calien- tes, um die Touristengruppen nach Ollanta und Cusco zurückzubringen. Nach über 7½ Stunden nehmen wir den Bus zurück nach Aguas Calientes. Um 18.10 Uhr sitzen wir im Peru-Rail, der sich mit einem Pfeifsignal vom Touristenort verabschiedet. Vorbei an den steilen Felswänden und dem reissenden Urubamba verlassen wir das enge Tal. Eine halbe Stunde später ist es Dunkel, die Bahn schlängelt sich durch eine schwarze Landschaft nach Olllanta. Ein eindrücklicher Erlebnistag neigt sich fast dem Ende.

Tief unten machen sich die langen Eisen- bahnzüge auf den Weg nach Aguas Calien- tes, um die Touristengruppen nach Ollanta und Cusco zurückzubringen. Nach über 7½ Stunden nehmen wir den Bus zurück nach Aguas Calientes. Um 18.10 Uhr sitzen wir im Peru-Rail, der sich mit einem Pfeifsignal vom Touristenort verabschiedet. Vorbei an den steilen Felswänden und dem reissenden Urubamba verlassen wir das enge Tal. Eine halbe Stunde später ist es Dunkel, die Bahn schlängelt sich durch eine schwarze Landschaft nach Olllanta. Ein eindrücklicher Erlebnistag neigt sich fast dem Ende.

Fazit: Machu Picchu hat eine grosse Anziehungskraft, gilt als Höhe- punkt jeder Peru-Reise. Sie birgt auch Gefahren. Der ganze Berg mit der Felsenstadt wurde privatisiert und zieht weltweit täglich eine grosse Touristenzahl an. Die Besucherzahl ist heute auf 2500 Per- sonen beschränkt. Die Kosten für den Zug, die Busfahrt, den Eintritt, die Verpflegung und die Übernachtung haben einen stolzen Preis. Wenn ein Teil dieser Einnahmen zum Erhalt der einzigartigen kultur- historischen Stadt beiträgt und die Verantwortlichen mit dem touristischen Ausverkauf nicht überborden, wird die verlorene Inka- stadt noch viele Besucher ins Staunen versetzen.

Fazit: Machu Picchu hat eine grosse Anziehungskraft, gilt als Höhe- punkt jeder Peru-Reise. Sie birgt auch Gefahren. Der ganze Berg mit der Felsenstadt wurde privatisiert und zieht weltweit täglich eine grosse Touristenzahl an. Die Besucherzahl ist heute auf 2500 Per- sonen beschränkt. Die Kosten für den Zug, die Busfahrt, den Eintritt, die Verpflegung und die Übernachtung haben einen stolzen Preis. Wenn ein Teil dieser Einnahmen zum Erhalt der einzigartigen kultur- historischen Stadt beiträgt und die Verantwortlichen mit dem touristischen Ausverkauf nicht überborden, wird die verlorene Inka- stadt noch viele Besucher ins Staunen versetzen.

Pro Person haben wir eine kostengünstige Variante gewählt, die uns erlaubte, zwischen 9 und 17 Uhr in der Inkastadt zu verweilen. (Zug- und Busfahrt 129 US$, Eintritt 142 Soles, ca. SFR 52.- ) Für die Camping Übernachtung bei der Tunupa-Lodge bezahlten wir pro Nacht für zwei Personen komplett 11.50 SFR.

Noch ist der letzte Tag im Dezember 2012 nicht zu Ende. Kaum haben wir das Bahnhofgelände in Aguas Calientes verlassen, kommen unsere Deutschen Reisefreunde, Marjorie, Joerg, Angelika und Michael uns entgegen. Sie haben für den Silvesterabend einen Tisch im Restaurant ganz in der Nähe reservieren lassen und nehmen uns gleich mit. Herzlichen Dank! Wir lassen uns an einem reichhaltigen Selbstbedienungs-Buffet unsere Teller füllen und stossen mit einem guten Tropfen an. Wir verbringen einen sehr schönen Abend zusammen, wobei das Lachen über unsere Sprüche nicht zu kurz kam.

Noch ist der letzte Tag im Dezember 2012 nicht zu Ende. Kaum haben wir das Bahnhofgelände in Aguas Calientes verlassen, kommen unsere Deutschen Reisefreunde, Marjorie, Joerg, Angelika und Michael uns entgegen. Sie haben für den Silvesterabend einen Tisch im Restaurant ganz in der Nähe reservieren lassen und nehmen uns gleich mit. Herzlichen Dank! Wir lassen uns an einem reichhaltigen Selbstbedienungs-Buffet unsere Teller füllen und stossen mit einem guten Tropfen an. Wir verbringen einen sehr schönen Abend zusammen, wobei das Lachen über unsere Sprüche nicht zu kurz kam.

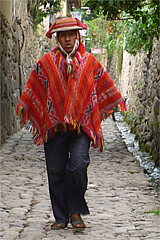

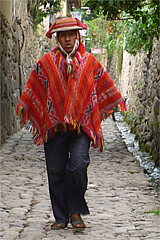

Die überraschende Darbietung einer Tanz- gruppe, in Masken und Kostümen verkleidet, verzaubert die Gäste zum Jahresende. Mit einer fröhlichen und guten Stimmung lassen wir das Reisejahr 2012 ausklingen. Morgen gehen sie zu viert nach Machu Picchu. Die Tickets von uns besorgt haben sie in der Tasche. Noch vor Mitternacht gehen wir zum Campplatz zurück und verabschieden uns. Sie müssen am 01.01.2013 um 05.40 Uhr am Bahnhof sein, wir dürfen ausschlafen. Für die vielen schönen, gemeinsamen Stunden in Cusco und Aguas Calientes allen einen herzlichen Dank!

Die überraschende Darbietung einer Tanz- gruppe, in Masken und Kostümen verkleidet, verzaubert die Gäste zum Jahresende. Mit einer fröhlichen und guten Stimmung lassen wir das Reisejahr 2012 ausklingen. Morgen gehen sie zu viert nach Machu Picchu. Die Tickets von uns besorgt haben sie in der Tasche. Noch vor Mitternacht gehen wir zum Campplatz zurück und verabschieden uns. Sie müssen am 01.01.2013 um 05.40 Uhr am Bahnhof sein, wir dürfen ausschlafen. Für die vielen schönen, gemeinsamen Stunden in Cusco und Aguas Calientes allen einen herzlichen Dank!

Vom Cañón del Colca nehmen wir die einsame Schotterpiste nach Huambo, wo wir mit Erlaubnis des Polizeichefs mitten auf dem Dorfplatz übernachten dürfen. Das kleine Dorf ist nicht vom Tourismus gesegnet, die wenigen Häuser sind sehr einfach. Arbeit gibt es kaum, wenige haben das Glück, bei der Instandstellung und dem Ausbau der Schotterpiste ein paar Soles zu verdienen. Die Route von 120 km über Huacan nach Tambillo führt über hohe Pässe und vege- tationsarmes Hügelgebiet. Die sehr wenig befahrene Piste ist in einem recht guten Zustand und vor allen trocken. Bis nach Arequipa durchqueren wir mehrere Klimazonen. Kaum liegt die grüne Vegetation hinter uns, zeigen sich die ersten Kakteen in der Wüstenlandschaft. Es wird wärmer, farbiger und die be- wässerten landwirtschaftlich genutzten Felder werden zahlreicher. Die grünen Flächen in der trockenen Wüste bilden einen Farbtupfer. Die Wasserkanäle leiten das kostbare Nass von weit her.

Vom Cañón del Colca nehmen wir die einsame Schotterpiste nach Huambo, wo wir mit Erlaubnis des Polizeichefs mitten auf dem Dorfplatz übernachten dürfen. Das kleine Dorf ist nicht vom Tourismus gesegnet, die wenigen Häuser sind sehr einfach. Arbeit gibt es kaum, wenige haben das Glück, bei der Instandstellung und dem Ausbau der Schotterpiste ein paar Soles zu verdienen. Die Route von 120 km über Huacan nach Tambillo führt über hohe Pässe und vege- tationsarmes Hügelgebiet. Die sehr wenig befahrene Piste ist in einem recht guten Zustand und vor allen trocken. Bis nach Arequipa durchqueren wir mehrere Klimazonen. Kaum liegt die grüne Vegetation hinter uns, zeigen sich die ersten Kakteen in der Wüstenlandschaft. Es wird wärmer, farbiger und die be- wässerten landwirtschaftlich genutzten Felder werden zahlreicher. Die grünen Flächen in der trockenen Wüste bilden einen Farbtupfer. Die Wasserkanäle leiten das kostbare Nass von weit her.

Kurz vor Tambillo entdecken wir einen „Zwiebel-Samen-Mann“. Neben der Strasse sind auf einem grossen Platz Zwiebelblüten zum Trocknen ausgelegt. Die Sonne brennt unbarmherzig. Er freut sich über unseren Besuch und zeigt uns eine sehr grosse Zwiebel. Die kleinen dunkeln Samen auf der Plastikplane sind sein Einkommen. Stolz nimmt er eine Hand- voll in seine Hände und zeigt sie uns. Damit sein kostbares Gut nachts nicht in fremde Hände fällt, hat er gleich seine kleine Mattenhütte am Trocknungsplatz aufgebaut. Bis er ein Kilo- gramm Zwiebel-Samen beisammen hat, dauert es mehrere Tage. Pures Gold für ihn. Eine kurze, aber herzliche Begegnung unterwegs. Von Tambillo ist die Strasse asphaltiert. Sie schlängelt sich durch mehrere Wüsten-Canyons nach Arequipa. Die Stadt liegt in 2353 m Höhe und ist ein wichtiger Touristenort. Fast im Zentrum richten wir uns auf dem kleinen Campingplatz vom Hostal Las Mercedes ein. Wir machen ein bisschen Urlaub vom Reisen.

Kurz vor Tambillo entdecken wir einen „Zwiebel-Samen-Mann“. Neben der Strasse sind auf einem grossen Platz Zwiebelblüten zum Trocknen ausgelegt. Die Sonne brennt unbarmherzig. Er freut sich über unseren Besuch und zeigt uns eine sehr grosse Zwiebel. Die kleinen dunkeln Samen auf der Plastikplane sind sein Einkommen. Stolz nimmt er eine Hand- voll in seine Hände und zeigt sie uns. Damit sein kostbares Gut nachts nicht in fremde Hände fällt, hat er gleich seine kleine Mattenhütte am Trocknungsplatz aufgebaut. Bis er ein Kilo- gramm Zwiebel-Samen beisammen hat, dauert es mehrere Tage. Pures Gold für ihn. Eine kurze, aber herzliche Begegnung unterwegs. Von Tambillo ist die Strasse asphaltiert. Sie schlängelt sich durch mehrere Wüsten-Canyons nach Arequipa. Die Stadt liegt in 2353 m Höhe und ist ein wichtiger Touristenort. Fast im Zentrum richten wir uns auf dem kleinen Campingplatz vom Hostal Las Mercedes ein. Wir machen ein bisschen Urlaub vom Reisen.

Arequipa – Kloster Santa Catalina

Arequipa – Kloster Santa Catalina

Die zweitgrösste Stadt Perus besitzt ein schönes historisches Zentrum. Im Jahr 2000 erhielt die Stadt die UNESCO-Weltkulturerbe Auszeichnung. Der Hotel Campingplatz (Las Mercedes, S 16.40031 W 71.54229) hat einen guten Komfort und ist sehr stadtnah. In etwa 10 Minuten Fussmarsch sind wir mitten in der Altstadt. Der 5821 m hohe Vulkan Misti und der schneebedeckte, 6075 m hohe Nevado Chachani, zeigen sich nur am ersten Tag in ganzer Pracht mit blauem Himmel. Wir sitzen auf dem Plaza Principal und bestaunen die hübschen, zweistöckigen Arkadengänge, die auf drei Seiten den Platz einrahmen. Die Kathedrale ist in der Breite so mächtig, dass sie gleich die gesamte Breite vom Plaza Principal in Anspruch nimmt. Arequipa ist eine grosse Touristenstadt mit entsprechender Infrastruktur.

Am Abend sind viele historische Bauten beleuchtet und geben der alten Stadt ein besonderes Ambiente. Die „weisse Stadt“, sie gehört zu den schönsten Perus, hat bereits einige Gassen für den Durch-gangsverkehr gesperrt und recht gute Fussgänger- zonen eingerichtet. Dies erlaubt uns, die schönen Details von Fenstern, Türen, Eingangstore und Innenhöfe ohne den permanenten Verkehr zu be- staunen (siehe Bildergalerie). Viele historische Bauten im Zentrum sind aus dem hellen Sillargestein gebaut. Der Name „weisse Stadt“ leitet sich nicht von den hellen Steinen ab, sondern von der fast reinen weissen Einwohnerschaft. Neben den zahlreichen Kirchen und Museen beherbergt Arequipa ein ganz besonders Juwel.

Am Abend sind viele historische Bauten beleuchtet und geben der alten Stadt ein besonderes Ambiente. Die „weisse Stadt“, sie gehört zu den schönsten Perus, hat bereits einige Gassen für den Durch-gangsverkehr gesperrt und recht gute Fussgänger- zonen eingerichtet. Dies erlaubt uns, die schönen Details von Fenstern, Türen, Eingangstore und Innenhöfe ohne den permanenten Verkehr zu be- staunen (siehe Bildergalerie). Viele historische Bauten im Zentrum sind aus dem hellen Sillargestein gebaut. Der Name „weisse Stadt“ leitet sich nicht von den hellen Steinen ab, sondern von der fast reinen weissen Einwohnerschaft. Neben den zahlreichen Kirchen und Museen beherbergt Arequipa ein ganz besonders Juwel.

Wir besuchen das Kloster Santa Catalina. Die Deutsch sprechende Führerin nahm sich Zeit. Sie führte uns in die Geschichte des Klosters ein. Eine besondere Vergangen- heit über Jahrhunderte. Was sich hinter den Klostermauern abspielte blieb lange verborgen. Zu früheren Zeiten gab es bereits drei Klöster in der Stadt. Doch diese reichten nicht aus, um dem Ansturm gerecht zu werden. So beschloss der Rat 1559 ein sehr grosses Kloster zu bauen. Dies geschah, indem man ein kleiner Teil von Arequipa (20'426 Quadrat- meter) mit einer Mauer einfasste. Was sich dann in den 400 Jahren hinter den hohen Klostermauern abspielte, blieb der Öffentlichkeit verborgen. 150 Nonnen und 400 Dienstmädchen sorgten für einen „komfortablen“ Klosterbetrieb. Erst 1970 öffneten sich die Klostertore das erste Mal für die Öffentlichkeit. Der Wunsch zur Öffnung kam von den Nonnen selbst, da sich ihr Bestand auf 17 reduziert hatte. Heute leben 23 Nonnen in einem eigenen Klosterteil.

Wir besuchen das Kloster Santa Catalina. Die Deutsch sprechende Führerin nahm sich Zeit. Sie führte uns in die Geschichte des Klosters ein. Eine besondere Vergangen- heit über Jahrhunderte. Was sich hinter den Klostermauern abspielte blieb lange verborgen. Zu früheren Zeiten gab es bereits drei Klöster in der Stadt. Doch diese reichten nicht aus, um dem Ansturm gerecht zu werden. So beschloss der Rat 1559 ein sehr grosses Kloster zu bauen. Dies geschah, indem man ein kleiner Teil von Arequipa (20'426 Quadrat- meter) mit einer Mauer einfasste. Was sich dann in den 400 Jahren hinter den hohen Klostermauern abspielte, blieb der Öffentlichkeit verborgen. 150 Nonnen und 400 Dienstmädchen sorgten für einen „komfortablen“ Klosterbetrieb. Erst 1970 öffneten sich die Klostertore das erste Mal für die Öffentlichkeit. Der Wunsch zur Öffnung kam von den Nonnen selbst, da sich ihr Bestand auf 17 reduziert hatte. Heute leben 23 Nonnen in einem eigenen Klosterteil.

Die Abgeschiedenheit über 400 Jahre haben entsprechend viele Kostbarkeiten konserviert. Nebst den alten Gebäuden, sind es Gegenstände aus dem Alltagsleben, religiöse Objekte, Bilder und viele unterschiedlich grosse Nonnen-Zellen. Jede Nonne hatte ihre eigene Küche, ihr Schlaf- und Gebetsraum, sowie ihr eigenes Dienstpersonal. Um ins Klosterleben ein- treten zu können, war eine reiche Familie gefragt. Mit hohen Geldbeträgen erkaufte man sich den Zugang. Für die Lebens- kosten im Kloster mussten die Familien weiterhin aufkommen. Die entsprechenden Geldmittel ermöglichten es den Nonnen, das Dienstpersonal, Frauen und Männer, für die Kloster- arbeiten zu entschädigen. Der Novizenkreuzgang ist mit 300 Jahre alten Wandgemälden verziert. Dahinter gab es acht Wohnräume für die Novizinnen. Mit 12 Jahren konnte man als Novizin eintreten und eine Probezeit, zwischen einem und vier Jahren Bedenkzeit, ablegen. Sie lebten für sich alleine ohne je Besucher zu empfangen. Die Gebäudeeinrichtungen der Nonnen beschränkten sich auf das Nötigste. Ob Bett, Altar oder Küche, alles war spartanisch eingerichtet. Die Grösse der Räume, bzw. der Küche, war jedoch von Zelle zu Zelle verschieden.

Die Abgeschiedenheit über 400 Jahre haben entsprechend viele Kostbarkeiten konserviert. Nebst den alten Gebäuden, sind es Gegenstände aus dem Alltagsleben, religiöse Objekte, Bilder und viele unterschiedlich grosse Nonnen-Zellen. Jede Nonne hatte ihre eigene Küche, ihr Schlaf- und Gebetsraum, sowie ihr eigenes Dienstpersonal. Um ins Klosterleben ein- treten zu können, war eine reiche Familie gefragt. Mit hohen Geldbeträgen erkaufte man sich den Zugang. Für die Lebens- kosten im Kloster mussten die Familien weiterhin aufkommen. Die entsprechenden Geldmittel ermöglichten es den Nonnen, das Dienstpersonal, Frauen und Männer, für die Kloster- arbeiten zu entschädigen. Der Novizenkreuzgang ist mit 300 Jahre alten Wandgemälden verziert. Dahinter gab es acht Wohnräume für die Novizinnen. Mit 12 Jahren konnte man als Novizin eintreten und eine Probezeit, zwischen einem und vier Jahren Bedenkzeit, ablegen. Sie lebten für sich alleine ohne je Besucher zu empfangen. Die Gebäudeeinrichtungen der Nonnen beschränkten sich auf das Nötigste. Ob Bett, Altar oder Küche, alles war spartanisch eingerichtet. Die Grösse der Räume, bzw. der Küche, war jedoch von Zelle zu Zelle verschieden.

Nach der Führung machten wir gleich noch einmal einen Rund- gang durch das gesamte Klosterareal, welches mit Strassen, Plätzen, Brunnen, Gärten und Klosterhof ausgestattet ist. Im Klostermuseum bestaunen wir zahlreiche Gemälde aus der Cusco-Malschule. Reiches Porzellan-Geschirr aus aller Welt geben Einblick in das frühere Klosterleben. Im Kloster Santa Catalina „eine Stadt in der Stadt“ ist das alte Klosterleben fast noch spürbar. Dass meist die zweite Tochter reicher Spanier- familien ins Kloster eintrat, war mehr oder weniger Pflicht. Mit entsprechend grossen Geldmitteln konnte man sich so das Himmelreich näher bringen. Das Kloster birgt noch viele Ge- schichten, aber auch Geheimnisse. Aus heutiger Sicht können wir vieles nicht begreifen. Für ein paar Stunden in die Vergangenheit der Klosterwelt einzutauchen, staunen, zuhören und nachdenken bleibt ein unvergessliches Reiseerlebnis. Wenn Arequipa, dann ist ein Besuch vom Kloster Santa Catalina Pflicht.

Nach der Führung machten wir gleich noch einmal einen Rund- gang durch das gesamte Klosterareal, welches mit Strassen, Plätzen, Brunnen, Gärten und Klosterhof ausgestattet ist. Im Klostermuseum bestaunen wir zahlreiche Gemälde aus der Cusco-Malschule. Reiches Porzellan-Geschirr aus aller Welt geben Einblick in das frühere Klosterleben. Im Kloster Santa Catalina „eine Stadt in der Stadt“ ist das alte Klosterleben fast noch spürbar. Dass meist die zweite Tochter reicher Spanier- familien ins Kloster eintrat, war mehr oder weniger Pflicht. Mit entsprechend grossen Geldmitteln konnte man sich so das Himmelreich näher bringen. Das Kloster birgt noch viele Ge- schichten, aber auch Geheimnisse. Aus heutiger Sicht können wir vieles nicht begreifen. Für ein paar Stunden in die Vergangenheit der Klosterwelt einzutauchen, staunen, zuhören und nachdenken bleibt ein unvergessliches Reiseerlebnis. Wenn Arequipa, dann ist ein Besuch vom Kloster Santa Catalina Pflicht.

Wir hätten gerne einen realen Blick in das Klosterleben vor 300 Jahren gemacht, die Gerüche wahrgenommen, das Beten gehört und die Armut der reichen Nonnen gesehen. Es war wirklich eine andere Welt hinter den hohen Klostermauern.

Wir hätten gerne einen realen Blick in das Klosterleben vor 300 Jahren gemacht, die Gerüche wahrgenommen, das Beten gehört und die Armut der reichen Nonnen gesehen. Es war wirklich eine andere Welt hinter den hohen Klostermauern.

Regine konnte sich auch nach dem zweiten Rundgang nur schwer für eine Nonnen-Zelle entscheiden. Doch eine sehr grosse Küche mit zwei Kochstellen, ein kleiner Raum mit Nachtstuhl und ein Bett mit dünner Matratze war ihre Minimalforderung. Doch im Kloster konnte sie nicht bleiben, ihre Geldmittel würden kaum für den Eintritt ins Kloster reichen. Deshalb reist sie weiterhin mit ihrem „Amor“ durch Peru.

Uro – Inseln – touristischer geht es nicht mehr

Uro – Inseln – touristischer geht es nicht mehr

Der Blick auf die vielen Schiffe im Hafen von Puno am Titicaca-See verrät uns, dass in der Hochsaison hier die Post abgeht und der Tourismus die Geldquelle Nummer eins ist. Die echten Uros sind längst aus- gestorben. Aber ihre Nachfahren haben das Poten- tial, das Totora-Schilf und die alte Uro-Kultur zu einer ertragsreichen Einnahmequelle ausgebaut. Ursprünglich lebten auf den schwimmenden Inseln Menschen mit dunkler Hautfarbe. Im 19. Jahrhundert wohnten etwa 4000 Familien auf dem See auf unterschiedlich grossen Inseln. Die Inseln befinden sich in einer Bucht, wo sich ein riesiger Totora-Schilfgürtel ausbreitet. Da die Schilfinseln nicht mehr unter- halten und repariert werden, verschwinden sie im See. Der Unterhalt der Insel ist aufwändig.

Die verschnürten Schilfrohrbündel müssen alle sechs Monate er- neuert werden. Sie füllen sich mit Wasser und sinken. Verfaultes Totora-Schilf muss ersetzt werden. In einer interessanten Demo erklärt unser Guide die Konstruktion der schwimmenden Platt- formen. Ausgewachsene Totora-Wurzeln werden zu Blöcken von bis zu 8 m² zusammengebunden und anschliessend mit Totora-Büscheln kreuzweise belegt. Die Schilfhütte wird in der erhöhten Inselmitte gebaut. Dank dem Tourismus, der hier ausgebaut wurde, bleiben noch einige Schilfinseln als Vorzeigeobjekt. Nachdem wir auf der ersten Insel über den Aufbau und das Leben informiert wurden, konnten wir mit einem leichten Totora-Boot zur nächsten Insel fahren. Der Schilf wird beim Bootsbau zu Rollen gepresst und an Bug und Heck verschnürt. Das kleine wendige Schilfboot wird für den Fischfang verwendet.

Die verschnürten Schilfrohrbündel müssen alle sechs Monate er- neuert werden. Sie füllen sich mit Wasser und sinken. Verfaultes Totora-Schilf muss ersetzt werden. In einer interessanten Demo erklärt unser Guide die Konstruktion der schwimmenden Platt- formen. Ausgewachsene Totora-Wurzeln werden zu Blöcken von bis zu 8 m² zusammengebunden und anschliessend mit Totora-Büscheln kreuzweise belegt. Die Schilfhütte wird in der erhöhten Inselmitte gebaut. Dank dem Tourismus, der hier ausgebaut wurde, bleiben noch einige Schilfinseln als Vorzeigeobjekt. Nachdem wir auf der ersten Insel über den Aufbau und das Leben informiert wurden, konnten wir mit einem leichten Totora-Boot zur nächsten Insel fahren. Der Schilf wird beim Bootsbau zu Rollen gepresst und an Bug und Heck verschnürt. Das kleine wendige Schilfboot wird für den Fischfang verwendet.

Auf den schwimmenden Inseln gibt es kleine Garten- beete, für uns aussergewöhnlich. Die blühenden Kartoffelbeete umrahmt von den kunsthandwerk- lichen Souvenirs sind eine Augenweide. Der Besuch der Insel läuft in einem vorgegebenen Programm ab. Handarbeiten und andere Souvenirs, darunter auch schöne Kostbarkeiten, müssen verkauft werden, damit der "Soles" rollt. Für einmal müssen wir für's Fotografieren nichts bezahlen. Die Inselbewohner leben gut von den Eintrittsgebühren und dem Verkauf der Souvenirs.

Auf den schwimmenden Inseln gibt es kleine Garten- beete, für uns aussergewöhnlich. Die blühenden Kartoffelbeete umrahmt von den kunsthandwerk- lichen Souvenirs sind eine Augenweide. Der Besuch der Insel läuft in einem vorgegebenen Programm ab. Handarbeiten und andere Souvenirs, darunter auch schöne Kostbarkeiten, müssen verkauft werden, damit der "Soles" rollt. Für einmal müssen wir für's Fotografieren nichts bezahlen. Die Inselbewohner leben gut von den Eintrittsgebühren und dem Verkauf der Souvenirs.

Auf den beweglichen Inseln ist der Blick stets auf den Boden gerichtet, wer nicht aufpasst, tritt schnell mit einem Fuss in ein Schilfloch. Die Bewohner bieten auch Übernachtungs- plätze in ihren Schilfhütten an, doch wir verzichten darauf. Die zum Teil sehr schlechten Strassen schaukeln uns täglich mehr als genug, so dass wir nachts in einem ruhigen Bett schlafen wollen.

Auf den beweglichen Inseln ist der Blick stets auf den Boden gerichtet, wer nicht aufpasst, tritt schnell mit einem Fuss in ein Schilfloch. Die Bewohner bieten auch Übernachtungs- plätze in ihren Schilfhütten an, doch wir verzichten darauf. Die zum Teil sehr schlechten Strassen schaukeln uns täglich mehr als genug, so dass wir nachts in einem ruhigen Bett schlafen wollen.

Nicht alle Nachfahren der Uros zeigen Interesse an der alten Tradition. Es gibt aber Familien, die ihre Inseln pflegen und von den touristischen Einnahmen ganz gut leben. Die Vorfahren führten fast eine autarke Lebens- weise und ernährten sich von Fisch- und Vogelfang. Die jungen Leute ziehen heute das Leben auf dem Festland vor. Deshalb sehen wir meist ältere Frauen und kleine Kinder auf den Schilfinseln. Der Lebenskomfort auf den schwimmenden Inseln ist kaum zu vergleichen mit dem fast luxuriösen Landleben in Puno. Unsere dreistündige Rundtour gab uns einen guten Einblick in das Inselleben, wenn auch der touristische Aspekt stark im Vordergrund stand. Für uns hat sich der Besuch gelohnt und mit ca. SFR 13.- pro Person ist der Tourpreis angemessen.

Fähren – und die losen Bretter

Fähren – und die losen Bretter

Es gibt zwischen San Pedro und San Pablo de Tiquina am Titicaca- See einen Strassenunterbruch, der mit Booten und Fähren über- brückt wird. Zum Glück erfahren wir erst später, dass letztes Jahr hier eine Fähre mit Bus abgesoffen ist. Es komme immer wieder vor, dass ein Boot das andere Ufer nicht erreicht, meinte unser Bericht- erstatter. Wir wussten nicht, dass die „schwimmenden Plattformen“ in einem solchen improvisierten und desolaten Zustand, Fahr- zeuge, Busse und Lastwagen über die See-Enge transportieren. Wir nehmen einen Augenschein. Fünf Boote stehen am Ufer, alle warten auf Kundschaft. Der Blick auf die Fähren, die meisten mit losen, krummen Brettern auf Deck ausgelegt, sind alles andere als vertrauenswürdig. Das Aussehen, der Zustand und das Handling der Bootsführer scheinen uns doch recht risikoreich. Wir lassen uns Zeit, überprüfen die Situation.

Besonders die losen Bretter auf dem Schiffsboden geben uns zu denken. Bei einigen ist gerade mal die Hälfte des Bodens mit brauchbaren Brettern ausgelegt. Ein grosser Touristenbus fährt gerade auf ein Boot, das kaum ein paar Meter breiter und länger ist als der Bus selbst. Die Touristen sind ausgestiegen und queren mit einem kleinen Passagierschiff den See. Der Strassenverkehr ist bescheiden, deshalb kümmern sich die Eigner um die ankommenden Fahrzeuge. Es gibt Konkurrenz, die Sicherheit und der Bootszustand werden aber ausgeblendet. Wir wagen das Abenteuer. Der See ist ruhig, es gibt wenig Wellen. Regine achtet darauf, dass ich mit den Rädern nicht in die Zwischenräume der Bretter hineinfahre. Das zweite Fahrzeug ist ein Kleinbus. Das Boot ist voll. Mit einer Holzstange stösst der junge Fährmann vom Ufer ab und startet seinen halbzerlegten Aussenbordmotor.

Besonders die losen Bretter auf dem Schiffsboden geben uns zu denken. Bei einigen ist gerade mal die Hälfte des Bodens mit brauchbaren Brettern ausgelegt. Ein grosser Touristenbus fährt gerade auf ein Boot, das kaum ein paar Meter breiter und länger ist als der Bus selbst. Die Touristen sind ausgestiegen und queren mit einem kleinen Passagierschiff den See. Der Strassenverkehr ist bescheiden, deshalb kümmern sich die Eigner um die ankommenden Fahrzeuge. Es gibt Konkurrenz, die Sicherheit und der Bootszustand werden aber ausgeblendet. Wir wagen das Abenteuer. Der See ist ruhig, es gibt wenig Wellen. Regine achtet darauf, dass ich mit den Rädern nicht in die Zwischenräume der Bretter hineinfahre. Das zweite Fahrzeug ist ein Kleinbus. Das Boot ist voll. Mit einer Holzstange stösst der junge Fährmann vom Ufer ab und startet seinen halbzerlegten Aussenbordmotor.

Das Motorengeräusch ist nicht gerade vertrauenswürdig. Zum Glück können wir schwimmen, aber unser Camper nicht. Es tuckern gleich mehrere Plattformen gegen das andere Ufer, ein paar kreuzen uns. Das Wetterglück hilft uns, der Gedanke ans Absaufen zu verbannen. Nach 20 Minuten Vollgas nähren wir uns dem anderen Ufer. Ein Landungssteg, nein, ein paar Bretter werden gerichtet, verschoben und die Fähre mit einem dünnen Seil fixiert. Jetzt nur noch langsam rückwärts das Boot verlassen und immer schön auf die Bretter achten. Wir sind ein Abenteuer reicher, ohne zu schwimmen. Dass dieser Transport auch noch kostet, versteht sich. Zwar nur 40 Bolivianos (SFR 5.50). Aber irgendwann muss unser Fährmann ein neues, schwimmendes Brett kaufen, wenn er eines Tages sein altes mitten auf dem See versenkt.

Das Motorengeräusch ist nicht gerade vertrauenswürdig. Zum Glück können wir schwimmen, aber unser Camper nicht. Es tuckern gleich mehrere Plattformen gegen das andere Ufer, ein paar kreuzen uns. Das Wetterglück hilft uns, der Gedanke ans Absaufen zu verbannen. Nach 20 Minuten Vollgas nähren wir uns dem anderen Ufer. Ein Landungssteg, nein, ein paar Bretter werden gerichtet, verschoben und die Fähre mit einem dünnen Seil fixiert. Jetzt nur noch langsam rückwärts das Boot verlassen und immer schön auf die Bretter achten. Wir sind ein Abenteuer reicher, ohne zu schwimmen. Dass dieser Transport auch noch kostet, versteht sich. Zwar nur 40 Bolivianos (SFR 5.50). Aber irgendwann muss unser Fährmann ein neues, schwimmendes Brett kaufen, wenn er eines Tages sein altes mitten auf dem See versenkt.

La Paz - Bretterhütten und Wolkenkratzer

La Paz - Bretterhütten und Wolkenkratzer

Die grösste Stadt Boliviens liegt in einer Gebirgswelt. Hier braucht es Kondition, will man zu Fuss unterwegs sein. Während der tiefste Punkt auf 3100 m liegt, ist der höchste Punkt in der Oberstadt, El Alto, knapp über 4100 m. Bei der Einfahrt in das Stadtlabyrinth ver- lieren wir schnell den Überblick. Wir haben den Eindruck in der Stadt gäbe es nur Taxi, Colectivos und Busse zu Tausenden, die in wilder Fahrt an uns vorbeirasen. Im Zentrum wird der Verkehr dichter, Stossstange an Stossstange schieben wir uns durch das Strassen- gewirr. Jede freie Strassenlücke wird gleich gefüllt. Ohne Navi hätten wir keine Chance. Die vertraute Stimme dirigiert uns mal links, mal rechts durch die Strassen. Gut zu wissen welche Ausfahrt am Kreisel zu nehmen ist. Nur die grossen Höhenunterschiede zeigt unser Gerät am rechten Bildrand stumm an. Trotz guten Infos brauchen wir sehr lange bis das Hotel Oberland im Stadtteil Mallasa vor unseren Augen auftaucht.

La Paz ist ein bisschen anders, hügelig, verschlungen und kurven- reich. Dank der Technik erreichen wir noch vor Dunkelheit den Campingplatz vom Schweizer Hotel. Ein wichtiger Traveller-Treff- punkt in Bolivien. Bereits stehen 4 Reisemobile auf dem Platz, alle aus Deutschland. Nach einem feinen Essen im Restaurant haben wir unsere Bordküche gleich in die Betriebsferien geschickt. Wir stei- gern uns täglich in kulinarischer Sicht. Nach dem Zürigeschnetz- eltem folgt am nächsten Tag ein richtiges Käsefondue. Das Chateaubriand und feine Grillgericht folgen gegen Ende Woche. Was hier der Schweizer Walter Schmid über Jahre aufgebaut hat, lässt sich sehen, ist vom Feinsten. Er begrüsst uns herzlich und heisst uns Willkommen. Sein grosses Areal lädt ein zum Ferien machen. Etwa 200 Fahrzeuge (Panamericana-Reisende) besuchen jährlich seine Wohlfühl-Oase. Eine gute Anlaufstelle nicht nur zum gut Essen, auch bei Pannen und Problemen hilft Walter. Der Wäscheservice kommt uns gelegen, unser Stoffsack ist gefüllt mit schmutziger Wäsche. Wir lernen Rita und Beat aus Luzern kennen. Sie sind mit einem Land Rover nach Norden unterwegs. Bei unseren gemeinsamen Nachtessen tauschen wir Erlebnisse, Reiseinfos und Tipps aus. Wir geniessen eine schöne Zeit miteinander.

La Paz ist ein bisschen anders, hügelig, verschlungen und kurven- reich. Dank der Technik erreichen wir noch vor Dunkelheit den Campingplatz vom Schweizer Hotel. Ein wichtiger Traveller-Treff- punkt in Bolivien. Bereits stehen 4 Reisemobile auf dem Platz, alle aus Deutschland. Nach einem feinen Essen im Restaurant haben wir unsere Bordküche gleich in die Betriebsferien geschickt. Wir stei- gern uns täglich in kulinarischer Sicht. Nach dem Zürigeschnetz- eltem folgt am nächsten Tag ein richtiges Käsefondue. Das Chateaubriand und feine Grillgericht folgen gegen Ende Woche. Was hier der Schweizer Walter Schmid über Jahre aufgebaut hat, lässt sich sehen, ist vom Feinsten. Er begrüsst uns herzlich und heisst uns Willkommen. Sein grosses Areal lädt ein zum Ferien machen. Etwa 200 Fahrzeuge (Panamericana-Reisende) besuchen jährlich seine Wohlfühl-Oase. Eine gute Anlaufstelle nicht nur zum gut Essen, auch bei Pannen und Problemen hilft Walter. Der Wäscheservice kommt uns gelegen, unser Stoffsack ist gefüllt mit schmutziger Wäsche. Wir lernen Rita und Beat aus Luzern kennen. Sie sind mit einem Land Rover nach Norden unterwegs. Bei unseren gemeinsamen Nachtessen tauschen wir Erlebnisse, Reiseinfos und Tipps aus. Wir geniessen eine schöne Zeit miteinander.

Ein Fahrzeug Service mit Ölwechsel ist fällig. Die topmoderne Nissan-Garage in La Paz erledigt dies prompt, mit dem bitteren Nachgeschmack, dass sie beim Verlassen der Garage unsere Sonnenmarkise zur „Sau“ machten. Als ich Tage zuvor die Einfahrt zur Garage mit meinem Meter ausmass, wurde ich noch belächelt. Bei richtiger Ein- und Ausfahrt sind gute 10 Zentimeter Reserve in der Höhe. Dreimal haben die Mitarbeiter beim Ein- und Ausfahren (Probefahrt) auf die Höhe geachtet. Bei der letzten Ausfahrt wurden sie fahrlässig und zerdrückten die Sonnenmarkise. Es gibt keine Entschädigung, sie wollen flicken, eine „Drittwelt-Lösung“, ärger- lich! Zum Glück ist mit unserem Motor alles in Ordnung.

Ein Fahrzeug Service mit Ölwechsel ist fällig. Die topmoderne Nissan-Garage in La Paz erledigt dies prompt, mit dem bitteren Nachgeschmack, dass sie beim Verlassen der Garage unsere Sonnenmarkise zur „Sau“ machten. Als ich Tage zuvor die Einfahrt zur Garage mit meinem Meter ausmass, wurde ich noch belächelt. Bei richtiger Ein- und Ausfahrt sind gute 10 Zentimeter Reserve in der Höhe. Dreimal haben die Mitarbeiter beim Ein- und Ausfahren (Probefahrt) auf die Höhe geachtet. Bei der letzten Ausfahrt wurden sie fahrlässig und zerdrückten die Sonnenmarkise. Es gibt keine Entschädigung, sie wollen flicken, eine „Drittwelt-Lösung“, ärger- lich! Zum Glück ist mit unserem Motor alles in Ordnung.

Die Infos von anderen Reisenden lassen aufhorchen. Unser Plan über den Salar de Uyuni (Salzsee) und die Lagunen-Route Richtung Süden zu fahren, müssen wir begraben. Die ganze Gegend ist überschwemmt (Regenzeit) und die Pisten sind zum Teil gesperrt. Der Plan B ist auch nicht ohne. Über den National Park Sajama (Bolivien) nach Arica (Nordchile), von dort zum Salar de Surire und durch den National Park Vulcán Isluga nach Iquique zu fahren, findet Zustim- mung. Die überschwemmten Gebiete in Bolivien wol- len wir zu einem späteren Zeitpunkt entdecken. Zur unser neu gewählten Route steht im Reiseführer: „Wer selber fahren möchte, sollte sich auf ein echtes Abenteuer vorbereiten. Die Tour führt durch weitgehend menschenleere Wildnis auf über 4000 m Höhe, ohne Handynetz und ärztlichen Notdienst. Die Strecke ist halbwegs ausgeschildert... hat es geregnet, sind bestimmte Passagen unpassierbar.“ Diese Aussagen können wir nur bestätigen. Die Route auf chilenischer Seite entlang der bolivianischen Grenze war für uns ein ganz grosses Highlight (siehe Bildergalerie).

Die Infos von anderen Reisenden lassen aufhorchen. Unser Plan über den Salar de Uyuni (Salzsee) und die Lagunen-Route Richtung Süden zu fahren, müssen wir begraben. Die ganze Gegend ist überschwemmt (Regenzeit) und die Pisten sind zum Teil gesperrt. Der Plan B ist auch nicht ohne. Über den National Park Sajama (Bolivien) nach Arica (Nordchile), von dort zum Salar de Surire und durch den National Park Vulcán Isluga nach Iquique zu fahren, findet Zustim- mung. Die überschwemmten Gebiete in Bolivien wol- len wir zu einem späteren Zeitpunkt entdecken. Zur unser neu gewählten Route steht im Reiseführer: „Wer selber fahren möchte, sollte sich auf ein echtes Abenteuer vorbereiten. Die Tour führt durch weitgehend menschenleere Wildnis auf über 4000 m Höhe, ohne Handynetz und ärztlichen Notdienst. Die Strecke ist halbwegs ausgeschildert... hat es geregnet, sind bestimmte Passagen unpassierbar.“ Diese Aussagen können wir nur bestätigen. Die Route auf chilenischer Seite entlang der bolivianischen Grenze war für uns ein ganz grosses Highlight (siehe Bildergalerie).

Bereits ist wieder Ende Monat. Der Januar 2013 bescherte uns viele tolle Erlebnisse und Begegnungen. Noch kennen wir keine Er- müdungserscheinungen, was das Reisen be- trifft. Jetzt wird es aber Zeit, einmal richtig abzuheben, denn Iquique ist das Gleitschirm - Mekka von Nordchile. Die riesige Sanddüne hinter uns wartet auf unseren Besuch und der riesige Landeplatz am Strand ist traumhaft schön.

Bereits ist wieder Ende Monat. Der Januar 2013 bescherte uns viele tolle Erlebnisse und Begegnungen. Noch kennen wir keine Er- müdungserscheinungen, was das Reisen be- trifft. Jetzt wird es aber Zeit, einmal richtig abzuheben, denn Iquique ist das Gleitschirm - Mekka von Nordchile. Die riesige Sanddüne hinter uns wartet auf unseren Besuch und der riesige Landeplatz am Strand ist traumhaft schön.

Machu Picchu – einst ein heiliger Ort von grosser Bedeutung

Machu Picchu – einst ein heiliger Ort von grosser Bedeutung Die Route von Cusco über Santa Teresa könnte man auch mit einer 6-stündigen Busfahrt bewältigen. Dann die 12 km Wanderung nach Aguas Calientes unter die Füsse nehmen und dort übernachten. Am anderen Tag Machu Picchu besuchen und abends mit dem Zug nach Cusco zurückfahren.

Die Route von Cusco über Santa Teresa könnte man auch mit einer 6-stündigen Busfahrt bewältigen. Dann die 12 km Wanderung nach Aguas Calientes unter die Füsse nehmen und dort übernachten. Am anderen Tag Machu Picchu besuchen und abends mit dem Zug nach Cusco zurückfahren.  Die Wetterprognosen für den 31. Dezember 2012 zeigten viel Son- nenschein und wenig Regen. So machten wir uns auf den Weg von Cusco nach Ollantaytambo mit unserem Camper. Den ersten Zwischenhalt legen wir bei der Ruinenstadt Sacsaywamán oberhalb Cusco ein. Man vermutet, dass die grosse Festungsanlage unter der Regierung des Inkas Pachacutec gebaut wurde. Bei den Bauar- beiten, die mehr als 50 Jahre dauerten, wurden über 20'000 Arbeiter beschäftigt. Der grösste Stein ist 8.5 m hoch und dürfte 361 Tonnen wiegen. Wir bestaunen die gigantischen, tonnenschweren und pass- genauen Steine, welche sich fugenlos in die Mauern einfügen. Die drei terrassenförmig übereinander gebauten Mauern, angeordnet in 22 Zickzacke, wurden so konstruiert, dass jeder Feind schnell gefasst werden konnte.

Die Wetterprognosen für den 31. Dezember 2012 zeigten viel Son- nenschein und wenig Regen. So machten wir uns auf den Weg von Cusco nach Ollantaytambo mit unserem Camper. Den ersten Zwischenhalt legen wir bei der Ruinenstadt Sacsaywamán oberhalb Cusco ein. Man vermutet, dass die grosse Festungsanlage unter der Regierung des Inkas Pachacutec gebaut wurde. Bei den Bauar- beiten, die mehr als 50 Jahre dauerten, wurden über 20'000 Arbeiter beschäftigt. Der grösste Stein ist 8.5 m hoch und dürfte 361 Tonnen wiegen. Wir bestaunen die gigantischen, tonnenschweren und pass- genauen Steine, welche sich fugenlos in die Mauern einfügen. Die drei terrassenförmig übereinander gebauten Mauern, angeordnet in 22 Zickzacke, wurden so konstruiert, dass jeder Feind schnell gefasst werden konnte.  Die Festung wurde aus den grössten Steinen gebaut. Nach der Ankunft des Eroberers Pizarro im Jahre 1533 in Cusco blieb die Festung Sacsaywamán noch drei Jahre intakt. Im Jahre 1536 brach der Aufstand unter der Führung von Mancos Inca aus. Seine Truppen nahmen die Festung ein und nutzten sie als militärische Basis. Nach der Niederlage Mancos Incas zerstörten die Spanier Türme und Festungsbauten. Heute können wir nur noch etwa 20% der origi- nalen Bauwerke bewundern. Jahrhunderte hindurch, bis zum Jahre 1930, war Sacsaywamán ein Ort von vorgefertigten Steinen für neue Bauten in Cusco. 1999 entdeckte man 16 vollständig erhaltene Inkagräber mit wertvollen Grabbeigaben.

Die Festung wurde aus den grössten Steinen gebaut. Nach der Ankunft des Eroberers Pizarro im Jahre 1533 in Cusco blieb die Festung Sacsaywamán noch drei Jahre intakt. Im Jahre 1536 brach der Aufstand unter der Führung von Mancos Inca aus. Seine Truppen nahmen die Festung ein und nutzten sie als militärische Basis. Nach der Niederlage Mancos Incas zerstörten die Spanier Türme und Festungsbauten. Heute können wir nur noch etwa 20% der origi- nalen Bauwerke bewundern. Jahrhunderte hindurch, bis zum Jahre 1930, war Sacsaywamán ein Ort von vorgefertigten Steinen für neue Bauten in Cusco. 1999 entdeckte man 16 vollständig erhaltene Inkagräber mit wertvollen Grabbeigaben.  Auf dem Weg nach Ollantaytambo fahren wir durch ein wichtiges Ackerbauzentrum der Inka. Schöne Ackerbau-Terrassen, an den Berghängen entlang, zeugen von der Fruchtbarkeit des „Valle Sagrado de los Incas“. Im kleinen Touristenort Ollanta befinden sich die Ollantaytambo-Ruinen. Wir stellen unseren Camper bei der Tunupa-Lodge (S 13.26146 W 72.26708) ab. Nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt haben wir einen einfachen, sicheren Platz mit Baños, Strom und Internet für 30 Soles (SFR. 11.50). Wir gehen zum Bahnhof und erkundigen uns für die Zug-Tickets. Für den nächsten Tag gibt es am Abend keine Retourtickets mehr. Alles ausgebucht. So kaufen wir Zugbillette für den 31. Dezember. Ob es noch Eintritte für die Inkastadt Machu Picchu gibt, müssen wir im Internet ausfindig machen. Am Vorabend wollen wir zwei Eintrittstickets im Internet reservieren, die man auch übers Internet bezahlen muss. Trotz Hilfe vom Hotelpersonal funktionierte dieser Billettkauf nicht. Angeblich werden ausländische Kreditkarten nicht akzeptiert.

Auf dem Weg nach Ollantaytambo fahren wir durch ein wichtiges Ackerbauzentrum der Inka. Schöne Ackerbau-Terrassen, an den Berghängen entlang, zeugen von der Fruchtbarkeit des „Valle Sagrado de los Incas“. Im kleinen Touristenort Ollanta befinden sich die Ollantaytambo-Ruinen. Wir stellen unseren Camper bei der Tunupa-Lodge (S 13.26146 W 72.26708) ab. Nur fünf Minuten vom Bahnhof entfernt haben wir einen einfachen, sicheren Platz mit Baños, Strom und Internet für 30 Soles (SFR. 11.50). Wir gehen zum Bahnhof und erkundigen uns für die Zug-Tickets. Für den nächsten Tag gibt es am Abend keine Retourtickets mehr. Alles ausgebucht. So kaufen wir Zugbillette für den 31. Dezember. Ob es noch Eintritte für die Inkastadt Machu Picchu gibt, müssen wir im Internet ausfindig machen. Am Vorabend wollen wir zwei Eintrittstickets im Internet reservieren, die man auch übers Internet bezahlen muss. Trotz Hilfe vom Hotelpersonal funktionierte dieser Billettkauf nicht. Angeblich werden ausländische Kreditkarten nicht akzeptiert.  Kurz zusammengefasst: Weil die Bahn und die Nationalpark- Verwaltung nicht zusammenarbeiten, ist die Beschaffung der Zugs- und Eintrittstickets kompliziert. Wir sind zuversichtlich. Die Bahntickets im Format eines A4 Papiers kosten uns für die Hinfahrt (Ollanta – Aguas Calientes) 48 US$, für die Rückreise am Abend 64 US$ pro Person. Die Abfahrtszeit am Morgen ist um 06.10 Uhr, doch müssen wir um 05.40 Uhr auf dem Bahnhof sein. Bahnfahrten in Peru sind aufwändig, Name und Pass- nummer sind auf der Fahrkarte notiert. Beim Einsteigen kontrollieren zwei Personen das Ticket und die Passnummer. Wir sitzen im Peru-Rail und fahren während anderthalb Stun- den durch das Urubamba-Tal. Der Zug schaukelt uns durch einen schönen, üppigen Bergurwald entlang dem reissenden Rio Urubamba. Das Tal ist sehr eng, Fluss und Bahnlinie schlängeln sich durch die Schlucht nach Aguas Calientes. Von den steil abfallenden Berghängen verziehen sich die Nebelschwaden und geben einen Blick frei in die Wildnis. Die Bahnfahrt ist ein Erlebnis!

Kurz zusammengefasst: Weil die Bahn und die Nationalpark- Verwaltung nicht zusammenarbeiten, ist die Beschaffung der Zugs- und Eintrittstickets kompliziert. Wir sind zuversichtlich. Die Bahntickets im Format eines A4 Papiers kosten uns für die Hinfahrt (Ollanta – Aguas Calientes) 48 US$, für die Rückreise am Abend 64 US$ pro Person. Die Abfahrtszeit am Morgen ist um 06.10 Uhr, doch müssen wir um 05.40 Uhr auf dem Bahnhof sein. Bahnfahrten in Peru sind aufwändig, Name und Pass- nummer sind auf der Fahrkarte notiert. Beim Einsteigen kontrollieren zwei Personen das Ticket und die Passnummer. Wir sitzen im Peru-Rail und fahren während anderthalb Stun- den durch das Urubamba-Tal. Der Zug schaukelt uns durch einen schönen, üppigen Bergurwald entlang dem reissenden Rio Urubamba. Das Tal ist sehr eng, Fluss und Bahnlinie schlängeln sich durch die Schlucht nach Aguas Calientes. Von den steil abfallenden Berghängen verziehen sich die Nebelschwaden und geben einen Blick frei in die Wildnis. Die Bahnfahrt ist ein Erlebnis!  Noch haben wir keine Eintrittskarten für Machu Picchu, doch wir sind zuversichtlich. Um 07.45 Uhr stehen wir als erste Besucher am Ticketschalter an. Hinter uns bildet sich gleich eine lange Kolonne. Alle erhoffen sich noch ein Ticket. Wir haben Glück. Der Beamte hat es im Griff. Im Nu haben wir unsere Eintrittkarten, ein stolzer Preis. Pro Person kostet der Eintritt für die Inkastadt 142 Soles (ca. SFR 52.-) Nun kaufen wir noch 4 weitere Tickets für den 1. Januar 2013 für die Deutschen, mit denen wir Weihnachten in Cusco gefeiert haben. Sie gaben uns ihre Passkopien mit. In der Zwischenzeit sind sie auch in Ollantaytambo eingetroffen.

Noch haben wir keine Eintrittskarten für Machu Picchu, doch wir sind zuversichtlich. Um 07.45 Uhr stehen wir als erste Besucher am Ticketschalter an. Hinter uns bildet sich gleich eine lange Kolonne. Alle erhoffen sich noch ein Ticket. Wir haben Glück. Der Beamte hat es im Griff. Im Nu haben wir unsere Eintrittkarten, ein stolzer Preis. Pro Person kostet der Eintritt für die Inkastadt 142 Soles (ca. SFR 52.-) Nun kaufen wir noch 4 weitere Tickets für den 1. Januar 2013 für die Deutschen, mit denen wir Weihnachten in Cusco gefeiert haben. Sie gaben uns ihre Passkopien mit. In der Zwischenzeit sind sie auch in Ollantaytambo eingetroffen.  Noch sind wir nicht in der Inkastadt. Nun haben wir die Wahl: Shuttle-Bus oder Fussmarsch. Für den Fussmarsch von Aguas Calientes nach Machu Picchu müssten wir etwa 1½ Stunden ein- planen. Zuerst geht es 30 Minuten am Rio Urubamba entlang und nach dessen Überquerung sind noch über 2000 steile, hohe Treppenstufen zu meistern. Der Fall ist klar. Wir stehen in der Kolonne vor dem Bus Schalter und erstehen Retourfahrkarten. (Pro Person 17 US$ ca. SFR 16.-) Ein paar Minuten später sitzen wir im bequemen Reisebus, der uns über eine in den Fels gesprengte Strasse in vielen Serpentinen zum Eingang der Inkastadt bringt. Unsere Tickets werden elektronisch eingelesen und nun ist der Weg frei für den letzten kurzen Aufstieg zur geheimnisvollen Stadt.

Noch sind wir nicht in der Inkastadt. Nun haben wir die Wahl: Shuttle-Bus oder Fussmarsch. Für den Fussmarsch von Aguas Calientes nach Machu Picchu müssten wir etwa 1½ Stunden ein- planen. Zuerst geht es 30 Minuten am Rio Urubamba entlang und nach dessen Überquerung sind noch über 2000 steile, hohe Treppenstufen zu meistern. Der Fall ist klar. Wir stehen in der Kolonne vor dem Bus Schalter und erstehen Retourfahrkarten. (Pro Person 17 US$ ca. SFR 16.-) Ein paar Minuten später sitzen wir im bequemen Reisebus, der uns über eine in den Fels gesprengte Strasse in vielen Serpentinen zum Eingang der Inkastadt bringt. Unsere Tickets werden elektronisch eingelesen und nun ist der Weg frei für den letzten kurzen Aufstieg zur geheimnisvollen Stadt.  Um 9 Uhr erreichen wir den Aussichtspunkt. Nach und nach entschwinden die letzten Nebelschwaden und geben einen fantastischen Blick frei auf das gesamte Panorama. Gegen 9.30 Uhr erhellen die ersten Sonnenstrahlen die mächtige Inkastadt. Wir setzen uns und sind überwältigt! Wir lassen uns Zeit, geniessen lange den Blick auf das schönste und rätselhafteste Zeugnis der Inkazeit. Auf 2500 m liegt die lange verborgene, verlorene Stadt. Neben der hohen Qualität der architektonischen Entwicklung und der Kunst der Steinbearbeitung verdankt Machu Picchu seine Schönheit der umliegenden Landschaft. Die Stadt ist umgeben von Schluchten und Bergen zwischen den Anden und dem Regenwald des Amazonas.

Um 9 Uhr erreichen wir den Aussichtspunkt. Nach und nach entschwinden die letzten Nebelschwaden und geben einen fantastischen Blick frei auf das gesamte Panorama. Gegen 9.30 Uhr erhellen die ersten Sonnenstrahlen die mächtige Inkastadt. Wir setzen uns und sind überwältigt! Wir lassen uns Zeit, geniessen lange den Blick auf das schönste und rätselhafteste Zeugnis der Inkazeit. Auf 2500 m liegt die lange verborgene, verlorene Stadt. Neben der hohen Qualität der architektonischen Entwicklung und der Kunst der Steinbearbeitung verdankt Machu Picchu seine Schönheit der umliegenden Landschaft. Die Stadt ist umgeben von Schluchten und Bergen zwischen den Anden und dem Regenwald des Amazonas.  Am Puesto de Vigilancia, dem Aussichtspunkt, mehren sich die Besucher. Für einmal sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Im Osten leuchtet der blaue Himmel und die Sonne erwärmt die gros- sen Steine. Hinter dem Waynapicchu, ein 2700 m hoher Berggipfel, dessen Besucherzahl auf 400 pro Tag beschränkt ist, löst sich der Nebel nur zaghaft auf. Die Bergspitze liegt noch lange in grau. Bevor wir das weitläufige Stadtlabyrinth aufsuchen, machen wir einen Abstecher zur Inka-Brücke. In einer grossen Wand klebt der schmale Pfad direkt am Fels. Auf der rechten Seite geht es mehrere hundert Meter senkrecht in die Tiefe. Dort wo heute die langen Holzbalken liegen, gab es früher eine Hänge- oder Zugbrücke, die den 2. Zugang nach Machu Picchu sicherte.

Am Puesto de Vigilancia, dem Aussichtspunkt, mehren sich die Besucher. Für einmal sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Im Osten leuchtet der blaue Himmel und die Sonne erwärmt die gros- sen Steine. Hinter dem Waynapicchu, ein 2700 m hoher Berggipfel, dessen Besucherzahl auf 400 pro Tag beschränkt ist, löst sich der Nebel nur zaghaft auf. Die Bergspitze liegt noch lange in grau. Bevor wir das weitläufige Stadtlabyrinth aufsuchen, machen wir einen Abstecher zur Inka-Brücke. In einer grossen Wand klebt der schmale Pfad direkt am Fels. Auf der rechten Seite geht es mehrere hundert Meter senkrecht in die Tiefe. Dort wo heute die langen Holzbalken liegen, gab es früher eine Hänge- oder Zugbrücke, die den 2. Zugang nach Machu Picchu sicherte.  Die Stadt der Inkas bestand aus Tempeln, Palästen, Altären, Plätzen, Strassen, Bädern und Wohnstätten. Die grossen Terrassen wurden vermutlich als Anbauflächen genutzt. Die Bevölkerung konnte sich über die zahlreichen Gärten selber versorgen. In der Stadt gibt es 16 Bäder. Sie sind durch Stein gemeisselte Kanäle miteinander verbunden. Es wird vermutet, dass die Wasserver- sorgung der Stadt eine symbolische und religiöse Funktion als Kultstätte des Wassers hatte. Machu Picchu wirft viele Fragen auf. Nur wenige können mit Gewissheit beantwortet werden. Über den Sinn und Zweck dieser Stadt wurden verschiedene Theorien entwickelt. Tatsächlich existieren über sie keine Überlieferungen, beziehungsweise wissenschaftliche Aufzeichnungen, weshalb auf der Grundlage archäologischer Funde nur mehr oder weniger begründete Vermutungen angestellt werden können.

Die Stadt der Inkas bestand aus Tempeln, Palästen, Altären, Plätzen, Strassen, Bädern und Wohnstätten. Die grossen Terrassen wurden vermutlich als Anbauflächen genutzt. Die Bevölkerung konnte sich über die zahlreichen Gärten selber versorgen. In der Stadt gibt es 16 Bäder. Sie sind durch Stein gemeisselte Kanäle miteinander verbunden. Es wird vermutet, dass die Wasserver- sorgung der Stadt eine symbolische und religiöse Funktion als Kultstätte des Wassers hatte. Machu Picchu wirft viele Fragen auf. Nur wenige können mit Gewissheit beantwortet werden. Über den Sinn und Zweck dieser Stadt wurden verschiedene Theorien entwickelt. Tatsächlich existieren über sie keine Überlieferungen, beziehungsweise wissenschaftliche Aufzeichnungen, weshalb auf der Grundlage archäologischer Funde nur mehr oder weniger begründete Vermutungen angestellt werden können.  Während Stunden folgen wir dem Rundgang durch die Stadt. Vom Stadttor, Huaca Puncu, geht es zum Palastviertel, von dort zum Inticancha, ein Heiliger Platz. Intiwatana liegt auf einem pyramidenförmigen, 25 m hohen Hügel, wo auf dem höchsten Punkt ein bearbeiteter Granitblock ruht. Intiwatana ist ein Quechuawort und bedeutet „Sonnenposten, oder Ort, an dem die Sonne angebunden wird“. Über die Bedeutung gibt es nur Vermutungen. Vielleicht diente er als ritueller Bestand- teil einer von den Inkas gefeierten Zeremonie, um den Ver- bleib der Sonne zu sichern. Andere Hinweise erläutern, dass damit der Sonnenlauf, die Sternbilder und Planetenbahnen bestimmt werden konnten und nennen es auch „Sonnenobservatorium“. Eben alles nur Vermutungen.

Während Stunden folgen wir dem Rundgang durch die Stadt. Vom Stadttor, Huaca Puncu, geht es zum Palastviertel, von dort zum Inticancha, ein Heiliger Platz. Intiwatana liegt auf einem pyramidenförmigen, 25 m hohen Hügel, wo auf dem höchsten Punkt ein bearbeiteter Granitblock ruht. Intiwatana ist ein Quechuawort und bedeutet „Sonnenposten, oder Ort, an dem die Sonne angebunden wird“. Über die Bedeutung gibt es nur Vermutungen. Vielleicht diente er als ritueller Bestand- teil einer von den Inkas gefeierten Zeremonie, um den Ver- bleib der Sonne zu sichern. Andere Hinweise erläutern, dass damit der Sonnenlauf, die Sternbilder und Planetenbahnen bestimmt werden konnten und nennen es auch „Sonnenobservatorium“. Eben alles nur Vermutungen.  Grössere und kleinere Reisegruppen werden von den Guides in allen erdenklichen Sprachen durch die Inkastadt geschleust. Da und dort lauschen wir den Ausführungen. Aber auch sie haben keine fundier- ten, wissenschaftliche Angaben über die Funktion der zahlreichen Bauten und Orte. Die alte Inkastadt bewahrt immer noch die meisten seiner Geheimnisse.

Grössere und kleinere Reisegruppen werden von den Guides in allen erdenklichen Sprachen durch die Inkastadt geschleust. Da und dort lauschen wir den Ausführungen. Aber auch sie haben keine fundier- ten, wissenschaftliche Angaben über die Funktion der zahlreichen Bauten und Orte. Die alte Inkastadt bewahrt immer noch die meisten seiner Geheimnisse.  Wir gehen durch ein grosses Labyrinth von Wohnhäusern, durch das Viertel der Intellektuellen und der Handwerker. Wir bestaunen die gut erhaltenen Gebäude der Unterstadt. Über das Gefängnis-Viertel, die Bäderanlage, der Sonnentempel und viele weitere bedeutungsvolle Bauten steigen wir noch- mals hoch zum Aussichtpunkt. Gegen 15 Uhr verlassen viele Reisegruppen die Ruinen, es beginnt zu regnen. Die Inkastadt erscheint in fahlem Grau, das grossartige Schattenspiel vom Vormittag ist weggeblasen. Die Lamas grasen noch immer auf den schönen grünen Terrassen. Wir lassen uns Zeit, nehmen Abschied von der Bergwelt, von der grossartigen Ruinenstadt und blicken ein letztes Mal in die tiefe Schlucht des Rios Urubamba.

Wir gehen durch ein grosses Labyrinth von Wohnhäusern, durch das Viertel der Intellektuellen und der Handwerker. Wir bestaunen die gut erhaltenen Gebäude der Unterstadt. Über das Gefängnis-Viertel, die Bäderanlage, der Sonnentempel und viele weitere bedeutungsvolle Bauten steigen wir noch- mals hoch zum Aussichtpunkt. Gegen 15 Uhr verlassen viele Reisegruppen die Ruinen, es beginnt zu regnen. Die Inkastadt erscheint in fahlem Grau, das grossartige Schattenspiel vom Vormittag ist weggeblasen. Die Lamas grasen noch immer auf den schönen grünen Terrassen. Wir lassen uns Zeit, nehmen Abschied von der Bergwelt, von der grossartigen Ruinenstadt und blicken ein letztes Mal in die tiefe Schlucht des Rios Urubamba.  Tief unten machen sich die langen Eisen- bahnzüge auf den Weg nach Aguas Calien- tes, um die Touristengruppen nach Ollanta und Cusco zurückzubringen. Nach über 7½ Stunden nehmen wir den Bus zurück nach Aguas Calientes. Um 18.10 Uhr sitzen wir im Peru-Rail, der sich mit einem Pfeifsignal vom Touristenort verabschiedet. Vorbei an den steilen Felswänden und dem reissenden Urubamba verlassen wir das enge Tal. Eine halbe Stunde später ist es Dunkel, die Bahn schlängelt sich durch eine schwarze Landschaft nach Olllanta. Ein eindrücklicher Erlebnistag neigt sich fast dem Ende.

Tief unten machen sich die langen Eisen- bahnzüge auf den Weg nach Aguas Calien- tes, um die Touristengruppen nach Ollanta und Cusco zurückzubringen. Nach über 7½ Stunden nehmen wir den Bus zurück nach Aguas Calientes. Um 18.10 Uhr sitzen wir im Peru-Rail, der sich mit einem Pfeifsignal vom Touristenort verabschiedet. Vorbei an den steilen Felswänden und dem reissenden Urubamba verlassen wir das enge Tal. Eine halbe Stunde später ist es Dunkel, die Bahn schlängelt sich durch eine schwarze Landschaft nach Olllanta. Ein eindrücklicher Erlebnistag neigt sich fast dem Ende.  Fazit: Machu Picchu hat eine grosse Anziehungskraft, gilt als Höhe- punkt jeder Peru-Reise. Sie birgt auch Gefahren. Der ganze Berg mit der Felsenstadt wurde privatisiert und zieht weltweit täglich eine grosse Touristenzahl an. Die Besucherzahl ist heute auf 2500 Per- sonen beschränkt. Die Kosten für den Zug, die Busfahrt, den Eintritt, die Verpflegung und die Übernachtung haben einen stolzen Preis. Wenn ein Teil dieser Einnahmen zum Erhalt der einzigartigen kultur- historischen Stadt beiträgt und die Verantwortlichen mit dem touristischen Ausverkauf nicht überborden, wird die verlorene Inka- stadt noch viele Besucher ins Staunen versetzen.

Fazit: Machu Picchu hat eine grosse Anziehungskraft, gilt als Höhe- punkt jeder Peru-Reise. Sie birgt auch Gefahren. Der ganze Berg mit der Felsenstadt wurde privatisiert und zieht weltweit täglich eine grosse Touristenzahl an. Die Besucherzahl ist heute auf 2500 Per- sonen beschränkt. Die Kosten für den Zug, die Busfahrt, den Eintritt, die Verpflegung und die Übernachtung haben einen stolzen Preis. Wenn ein Teil dieser Einnahmen zum Erhalt der einzigartigen kultur- historischen Stadt beiträgt und die Verantwortlichen mit dem touristischen Ausverkauf nicht überborden, wird die verlorene Inka- stadt noch viele Besucher ins Staunen versetzen.  Noch ist der letzte Tag im Dezember 2012 nicht zu Ende. Kaum haben wir das Bahnhofgelände in Aguas Calientes verlassen, kommen unsere Deutschen Reisefreunde, Marjorie, Joerg, Angelika und Michael uns entgegen. Sie haben für den Silvesterabend einen Tisch im Restaurant ganz in der Nähe reservieren lassen und nehmen uns gleich mit. Herzlichen Dank! Wir lassen uns an einem reichhaltigen Selbstbedienungs-Buffet unsere Teller füllen und stossen mit einem guten Tropfen an. Wir verbringen einen sehr schönen Abend zusammen, wobei das Lachen über unsere Sprüche nicht zu kurz kam.

Noch ist der letzte Tag im Dezember 2012 nicht zu Ende. Kaum haben wir das Bahnhofgelände in Aguas Calientes verlassen, kommen unsere Deutschen Reisefreunde, Marjorie, Joerg, Angelika und Michael uns entgegen. Sie haben für den Silvesterabend einen Tisch im Restaurant ganz in der Nähe reservieren lassen und nehmen uns gleich mit. Herzlichen Dank! Wir lassen uns an einem reichhaltigen Selbstbedienungs-Buffet unsere Teller füllen und stossen mit einem guten Tropfen an. Wir verbringen einen sehr schönen Abend zusammen, wobei das Lachen über unsere Sprüche nicht zu kurz kam.  Die überraschende Darbietung einer Tanz- gruppe, in Masken und Kostümen verkleidet, verzaubert die Gäste zum Jahresende. Mit einer fröhlichen und guten Stimmung lassen wir das Reisejahr 2012 ausklingen. Morgen gehen sie zu viert nach Machu Picchu. Die Tickets von uns besorgt haben sie in der Tasche. Noch vor Mitternacht gehen wir zum Campplatz zurück und verabschieden uns. Sie müssen am 01.01.2013 um 05.40 Uhr am Bahnhof sein, wir dürfen ausschlafen. Für die vielen schönen, gemeinsamen Stunden in Cusco und Aguas Calientes allen einen herzlichen Dank!

Die überraschende Darbietung einer Tanz- gruppe, in Masken und Kostümen verkleidet, verzaubert die Gäste zum Jahresende. Mit einer fröhlichen und guten Stimmung lassen wir das Reisejahr 2012 ausklingen. Morgen gehen sie zu viert nach Machu Picchu. Die Tickets von uns besorgt haben sie in der Tasche. Noch vor Mitternacht gehen wir zum Campplatz zurück und verabschieden uns. Sie müssen am 01.01.2013 um 05.40 Uhr am Bahnhof sein, wir dürfen ausschlafen. Für die vielen schönen, gemeinsamen Stunden in Cusco und Aguas Calientes allen einen herzlichen Dank!  Ganz schön raffiniert – aber nicht mit uns!